サイト内更新情報(Pick up)

2025年4月4日

その他

交通事故で加害者が弁護士を立てた場合の対応

加害者が弁護士を立てる理由は様々です。被害者が重症であるため弁護士を立てる場合や治療期間が長いと思われ弁護士を立てる場合、保険会社がいるにもかかわらず直接加害者と賠償金・・・

続きはこちら

2025年3月6日

過失

過失割合の修正要素にはどのようなものがあるのか

交通事故における過失割合は、事故形態によって類型的に決まる基本過失割合と、事故当時の細かい事情に基づく修正要素によって決まります。基本過失割合は、例えば以下のような類型・・・

続きはこちら

2025年2月14日

むち打ち

後からむちうちの痛みが出てきたらどうするべきか

事故直後からむちうちの痛みなどが出た場合には、できるだけ早く病院を受診することが重要です。遠慮してしまう方もいらっしゃいますが、頭を打っている場合や自分で動くのが心配な・・・

続きはこちら

2025年1月21日

損害賠償金

交通事故の慰謝料の相場

交通事故に遭って怪我をしてしまい、治療のため病院に通院することになった場合には、交通事故の相手方、または相手方が加入している保険会社に対して、「傷害慰謝料」と呼ばれる・・・

続きはこちら

2024年11月12日

保険

交通事故に関する保険

交通事故に関する保険は、大きく分けて「自賠責保険」と「任意保険」の2種類になります。ここではこの2種類の保険について、それぞれの特徴や特約についてご説明いたします。・・・

続きはこちら

ホームページの更新情報

当法人のホームページでは、交通事故の被害に遭った方のお役に立つために、様々な情報を掲載しています。情報は随時更新していますので、是非ご覧ください。

-

当法人へご相談ください

交通事故について相談できる弁護士をお探しの際は、当法人へご相談ください。交通事故への対応を得意とする弁護士がご相談を承ります。

-

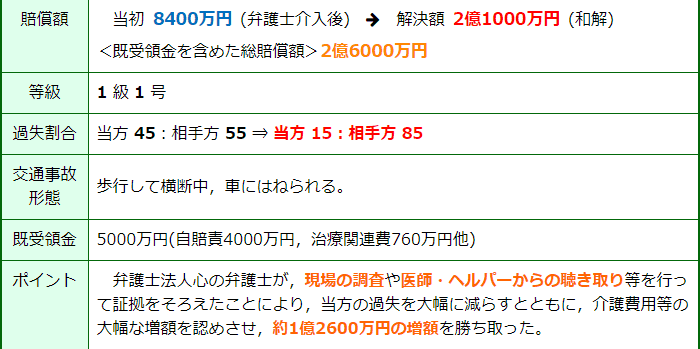

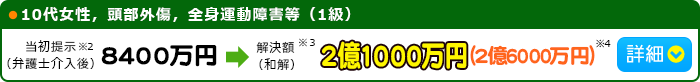

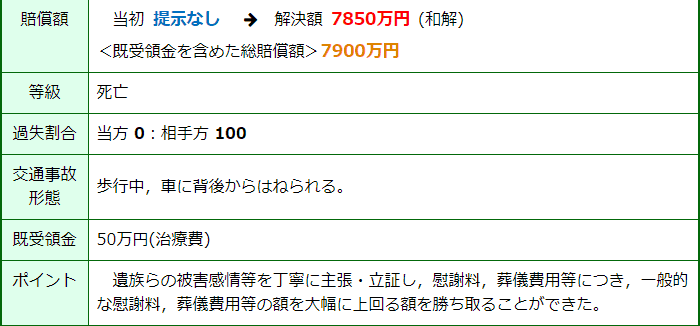

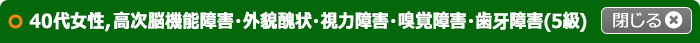

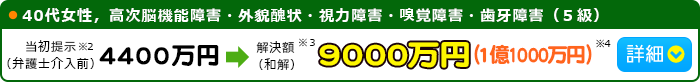

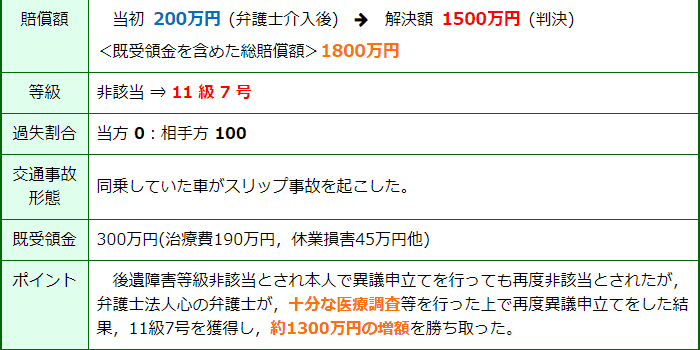

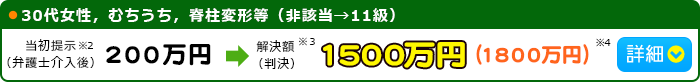

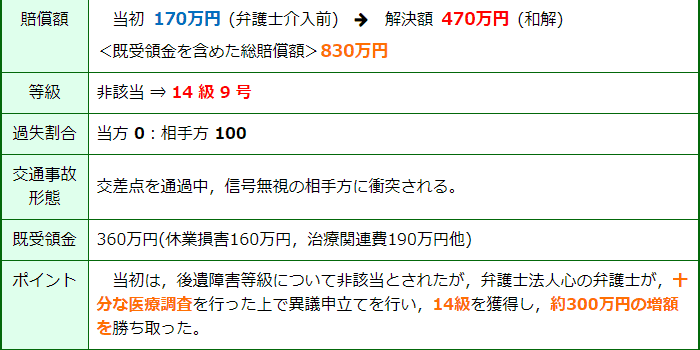

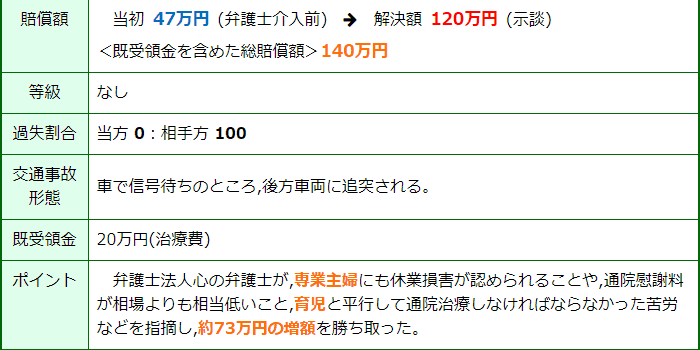

当法人の解決実績

当法人が解決した事件について、一部を紹介しています。

-

示談の前にご相談を

示談に応じるかどうか迷っている方は当法人へご相談ください。

-

適切な賠償を得るために

後遺障害の申請をお考えの際には当法人の弁護士へご相談ください。

-

費用にもこだわっています

費用について不安なくご相談いただけるような体制を整えています。

電話相談承ります

交通事故被害のご相談は,事務所にお越しいただいてのご相談と電話相談をお選びいただけますので,千葉にお住まいの方もお気軽に弁護士法人心をご利用ください。

JR千葉駅から弁護士法人心 千葉法律事務所へのアクセス

1 千葉駅・北口を出てください

西改札を出て、北口から駅を出てください。

2 駅から向かって左手のビルに当事務所があります

北口を出ると、向かって左手に当事務所が入居している「リードシー千葉駅前ビル」があります。

ビルに入ったら、エレベーターで8階までお越しください。

JR船橋駅から弁護士法人心 船橋法律事務所へのアクセス

1 北口から駅を出てください

JRは中央改札口を、東武野田線は改札口を出て左手に向かい、北口から駅を出てください。

2 駅の反対方向にまっすぐ進む

北口から駅を出ると、ロータリーがあります。

ロータリーの右手側に沿って、駅の反対方向にまっすぐ進んでください。

3 大通りの交差点を右折する

大通りに突き当たったら右に曲がると、1階に薬局が入居しているビルがあります。

当事務所はこのビルの3階にありますので、エレベーターでお越しください。

京成船橋駅から弁護士法人心 船橋法律事務所へのアクセス

1 東口改札を出てJRの駅方面に向かってください

東口改札を出たら左方向に進み、商業施設を通り抜けたら空中歩道を下りて、JRの駅に向かってください。

2 JRの駅を通り抜けて進んでください

JRの駅を通り抜けたら、駅前のロータリーの右手に沿う形で、歩道に沿って進んでください。

3 大通りの交差点を右に曲がってください

大きな通りにある交差点を右に曲がると、当法人の事務所が入居するビルがあります。

1階にある薬局が目印です。

柏駅から弁護士法人心 柏法律事務所へのアクセス

1 東口から駅を出てください

JR・東武野田線ともに中央改札から出て右手に進み、東口から駅を出てください。

2 斜め左前方に進み空中歩道を下りる

東口を出たら斜め左前方に進み、みずほ信託銀行の左脇にある階段・エスカレーターで空中歩道から下りてください。

3 斜め向かいのビルにお入りください

地上に下りたら、交差点を挟んで斜め向かいにあるビルにお入りください。

当事務所はビルの3階にありますので、エレベーターでお越しください。

交通事故の解決までの流れ

1 弁護士に依頼した場合の流れ

交通事故が発生した後、弁護士に依頼した場合のおおまかな流れとしては、以下のとおりとなります。

- ⑴ 通院

- ⑵ 完治、打ち切り、症状固定

- ⑶ 後遺障害申請

- ⑷ 損害額算定

- ⑸ 示談交渉

- ⑹ 訴訟、ADR

なお、「⑶ 後遺障害申請」については、完治された方や、後遺障害申請をされない方は関係のない項目です。

また、「⑹ 訴訟、ADR」は、示談交渉で解決された場合には関係のない項目になります。

以下にてそれぞれ詳しく説明します。

- ⑴ 通院

-

交通事故でお怪我をされた場合には、できる限り早期に病院を受診することが大切です。

怪我が治るまでは、しっかりと通院を続けてください。

通院を続けていないと、適切な慰謝料を賠償してもらえなかったり、適切な後遺障害の等級が認定されなくなったりする可能性があります。

完治前や症状固定前の状況では治療費の総額や慰謝料の金額等が確定しないため、相手方保険会社との賠償金の交渉はまだ先の話になります。

- ⑵ 完治、打ち切り、症状固定

-

ア 完治

完治された方は、治療費の総額や慰謝料の金額を計算できるため、損害額算定へと進み、通常はその後示談交渉を行うことになります。

イ 打ち切り

治療費を打ち切られたときに完治していれば示談交渉に入ることになりますが、完治していない場合には症状固定(症状が慢性化した状態)に至っているかによって方向性が異なります。

症状固定に至っていない場合には、通院を継続して、完治または症状固定に至った場合に、損害額算定に進むことが多いです。

ウ 症状固定

症状固定は、基本的には主治医の判断が尊重されますが、事故態様や症状の経過によって主治医の判断と異なることもあります。

保険会社が症状固定を理由に治療費を打ち切るケースなどがありますが、中には、主治医が症状固定の判断をしていない場合もありますので、注意が必要です。

症状固定になったら、後遺障害の申請をするかどうかを検討します。

- ⑶ 後遺障害申請

-

後遺障害申請の審査には、通常1~6か月程度かかります。

後遺障害の申請結果が妥当であれば、損害額算定に進みます。

結果が妥当でなければ、異議申立てを検討します。

- ⑷ 損害額算定

-

治療費、通院交通費、慰謝料、休業損害、後遺障害が認定された場合には後遺障害慰謝料や逸失利益などの損害額の計算を行います。

保険会社から示談金の提案がされることがありますが、相場より低額な金額であることが多いため、改めて計算するのが通常です。

- ⑸ 示談交渉

-

損害額の算定ができましたら、相手方(相手方保険会社)に賠償金を請求することで、示談交渉がスタートします。

納得のいく金額が提示されるまで、しっかりと示談交渉を重ねていきます。

当事者双方が納得できる金額であれば、示談が成立して解決となります。

- ⑹ 訴訟、ADR

-

示談交渉において当事者の折り合いがつかなければ、訴訟や仲裁者を交えた話し合いでの解決(ADRなど)に移行する場合があります。

2 解決期間の目安

解決期間については、被害者の方の症状や保険会社や病院などの対応の速さに左右されるところもあるため一概には言えませんが、おおまかな期間としては以下のとおりです。

①治療終了から後遺障害申請までに、1~2か月程度

②後遺障害申請から結果判明まで、1か月半~6か月程度

※まれに、もっと時間がかかる場合もあります。

③等級が確定してから損害額が算定できるまでに、1、2週間~1、2か月程度

※損害賠償金の計算できる資料がすべてそろっている場合に限ります。

④示談交渉開始から金額がまとまるまでに2週間から1~3か月程度

3 弁護士にご相談ください

保険会社は、交通事故対応を毎年大量に扱っているプロです。

一方で被害者の方は、人生で何度も交通事故を経験するわけではありません。

そのため当然ながら、知識や経験に大きな格差が表れます。

保険会社から提示された低額な賠償金で示談に応じて、後悔してしまう方も少なくありません。

弁護士に相談することをためらう方も多いですが、後悔しないためにも、一度交通事故に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。

交通事故について弁護士に相談するタイミング

1 なるべく早めにご相談ください

交通事故の被害に遭って、弁護士への相談をお考えの時は、なるべく早い段階からご相談いただくことをおすすめします。

以下に挙げるような点について早めにアドバイスを受けることで、より適切な補償を受けられることが期待できるからです。

⑴ 医師に伝えるべき事柄や注意点

ア 事故と症状の因果関係

交通事故でお怪我をされた方の中には、一番症状が強い箇所だけ、または、症状が強い箇所だけ医師に伝える方がいらっしゃいます。

しかし、自賠責保険では、事故から14日経過して現れた症状は、基本的には、事故と因果関係が無いものと判断されます。

自賠責保険は、書面審査が基本となりますので、14日以内に現れた症状かの判断は、診断書や診療録(カルテ)など治療経過に関する書面で判断されてしまうことが一般的です。

そのため、実際には症状があるにもかかわらず、医師に伝えていなかった、または、医師への伝え方が適切ではなかったために、診断書やカルテに症状が記載されておらず、因果関係が無いと認定されてしまうことがあります。

イ 後遺障害

自賠責保険会社への後遺障害等級認定申請は、書面審査が基本となります。

そのため、症状が適切に記載されてなかったり、適切な検査が行われていなかったりすると、適切な後遺障害等級が認定されないことがあります。

そのため、早い段階で症状の伝え方や受けるべき検査についてアドバイスを受けておくことをおすすめします。

⑵ 事故の状況と証拠

交通事故では、事故当初には事故状況について争いがない場合であっても、後々、事故状況を争われることがあります。

ドライブレコーダーを設置している場合であっても、すぐにSDカードなどの記録媒体を取り出さないと上書きされて消えてしまうことがあるため、事故後の対処はとても大切です。

また、防犯カメラに事故状況が写っている場合でも、保管期限が経過して消去されている場合があるため、迅速に対応する必要があります。

その他、事故状況を記載した実況見分調書は人身事故扱いでないと作成されない書類となるため、状況によっては人身事故扱いに切り替える必要があります。

このように、事故状況の証拠については、事故後、迅速に対応しないと手遅れになることもあるため、できる限り早期にアドバイスを受けることをおすすめします。

2 示談する前にご相談ください

示談が成立してしまうと、基本的には、示談金の金額を争うことができなくなります。

そのため、示談する前には、示談金が妥当な金額かどうかについて弁護士に相談することをおすすめします。

3 当法人の交通事故を得意とする弁護士

当法人では、交通事故を集中的に取り扱い、交通事故への対応を得意とする弁護士が、ご相談・ご依頼を承ります。

交通事故でお悩みの方は、当法人までお気軽にご相談ください。

交通事故は早めに弁護士に相談を

1 早めのご相談をおすすめする理由

交通事故に遭った場合、通常は、ご自身の加入している保険会社に連絡をしたり、相手方の保険会社から連絡があったりするため、事故後の手続きなどは、保険会社を通じて進められていくことが多いと思います。

しかしながら、交通事故においては、過失割合、適切な治療や通院、後遺障害の有無、賠償額の妥当性など、様々な点において専門的な知識が必要になってきます。

特に、通院期間や賠償額は相手方の保険会社が一方的に決めてくることもありますので、客観的な視点からの判断は欠かせません。

また、初めて交通事故に遭われた場合には、その後の手続きや流れが分からず不安になることもあるかと思います。

そのような不安を払拭し、不利益を避けるためにも、交通事故に遭った場合には、交通事故案件を多く扱っている弁護士に、早めに相談することをおすすめします。

最近は、電話での無料相談を行っている事務所もありますので、それを活用するのもよいと思います。

2 適切に対応することが重要

交通事故でお怪我をされた場合には、まずは治ることが一番ですが、万が一治らなかった場合に後遺障害が認定されないことを防ぐことも大切です。

たとえば、むちうち症で首の痛みに苦しんでいたものの通院頻度が少ないために後遺障害が認定されないことや、後遺障害診断書に常時痛ではないものと誤解させる記載があるために後遺障害が認定されないことなど、事前に知識を有していれば防げるものがあります。

また、高次脳機能障害で苦しんでいる方のご家族の方が日常生活報告書に実際の症状より軽い症状を記載してしまったがために、本来得られるべき等級より低い等級になってしまうこともあります。

まずは、しっかりとした治療を受けることはもちろんですが、万が一に備えて、早い段階からアドバイスを受けることをおすすめします。

3 交通事故は当法人にご相談を

当法人は、多くの交通事故案件を取り扱っており、交通事故に関する膨大な知識・ノウハウ・解決事例を蓄積しています。

千葉駅近くに事務所を構えているほか、交通事故のお悩みであれば電話での相談にも対応しておりますので、千葉とその周辺に住んでいらっしゃる方にとってご相談いただきやすい事務所かと思います。

交通事故でお困りの方は、当法人までお気軽にご相談ください。

交通事故について相談する弁護士を探す際のポイント

1 弁護士の探し方

近年では弁護士の人数が増加していることから、親族やご友人など、身近に弁護士がいらっしゃる方がいるかもしれません。

そのような場合には、その弁護士に相談することも選択肢になるでしょう。

身近に弁護士がいない場合には、知人に紹介してもらう、弁護士会などの法律相談を利用する、インターネットで検索するといった方法が考えられます。

いずれの場合でも、相談しようとしている弁護士や法律事務所が、これまで交通事故案件をどれくらい扱ってきたかが、重要な判断材料の1つになると思います。

交通事故案件は、専門的な知識やノウハウの有無によって、結果が大きく変わることがあるからです。

2 交通事故について相談する弁護士の選び方

相談する弁護士を選ぶ際は、その弁護士や法律事務所の交通事故案件の経験も大切になりますが、その弁護士と話しやすいか、弁護士の説明はわかりやすいか、といった相性も大切になると思います。

特に、交通事故の被害に遭われた場合には、通院や治療に関する確認や相談、後遺障害等級の認定申請の検討、損害賠償額の算定など、様々な場面で弁護士とやり取りをすることが想定されます。

また、被害者の方によっては、交通事故被害に遭うのは初めてで、今後の流れや手続きに不安を感じていらっしゃるケースや、交通事故への対応について分からないことがあるので弁護士に聞いてみたいと思う方もいらっしゃるかと思います。

そのような時に、話しやすい弁護士であれば、疑問や不安をすぐに解消することができます。

そのため、相談する弁護士が話しやすいか、気軽に連絡を取れるかといった点も、弁護士を選ぶにあたって重要な要素になります。

そして実際に弁護士を選ぶにあたっては、実際にその弁護士と話をしてみることをおすすめします。

3 電話相談の活用

弁護士を選ぶにあたって、実際に弁護士と会って話をしてみるのは有効な手段です。

しかし複数の弁護士と直接会うことは、時間的にも経済的にも大きな負担になってしまいます。

そこで、弁護士と話をする手段として、電話相談を活用することをお勧めします。

最近は、電話相談に対応している事務所や初回相談料を無料としている事務所も増えてきているため、より気軽に弁護士と直接話をすることができると思います。

4 当法人は電話・テレビ電話相談に対応

当法人は、交通事故担当チームが交通事故案件を集中的に扱っており、交通事故について多くの知識やノウハウを蓄積しているうえ、交通事故の電話・テレビ電話相談にも対応しております。

来所いただくことなく弁護士に相談することができますので、忙しい方や近くに法律事務所がないという方、まずは電話で相談してみたいという方などは、どうぞお気軽にご利用ください。

また、お越しいただいてのご相談の場合であっても、来所のご負担を軽減できるように、千葉駅から徒歩1分という利便性のよい立地に事務所を設けています。

交通事故については、ぜひ当法人にご相談ください。

交通事故に詳しい弁護士に依頼するメリット

1 適切なアドバイスを受けられる

交通事故の被害に遭った場合、警察への対応をどうするか、病院の受診をどうするか、事故に関する証拠をどのように保全するか等、様々なことが問題となります。

交通事故直後の対応をより適切に行っていれば、より適切な賠償を得られたであろうというケースも少なくありません。

交通事故に詳しい弁護士に依頼することにより、事故後の対応を含め、より適切なアドバイスを受けることができます。

2 依頼する弁護士によって損害賠償額が変わる可能性がある

⑴ 交通事故は専門性の高い分野

交通事故に詳しい弁護士に依頼する最大のメリットは、損害賠償額が増額される可能性が高くなるということです。

交通事故事件は、かなり専門性の高い分野といえます。

理由として、裁判所の判断や学者の見解が分かれる法的問題が多く残されていること、傷害に関する医学的な問題に加え、事故態様に関する自動車工学的な問題や物理学的な問題も伴うこと、自賠責保険、任意保険、労災や健康保険といった保険等の仕組みや実務上の扱いについて知っている必要があること等、幅広い法的知識と経験が求められるためです。

そのため、依頼する弁護士次第で、損害賠償額が変わってくることは少なくありません。

交通事故に詳しい弁護士に依頼すれば、より適切な賠償を得ることができます。

⑵ 後遺障害が残った場合

特に、事故による負傷の程度が大きく、後遺障害が残った場合は、症状固定時期をいつとみるか、後遺障害等級が認定されるか、何等級と認定されるか等により、賠償額が大きく変わってしまいます。

高次脳機能障害、脊髄損傷、CRPS(複合性局所疼痛症候群)等、高度の医学的知識が求められる難易度の高い案件は、後遺障害を申請する際、適確かつ必要な資料を収集しなければ、的確に症状を伝えることができず、本来の症状に見合った等級が認定されないおそれがあります。

交通事故に詳しい弁護士に依頼すれば、適切な資料をもとに後遺障害の申請を行うことにより、症状に見合った等級が認定されることが期待できます。

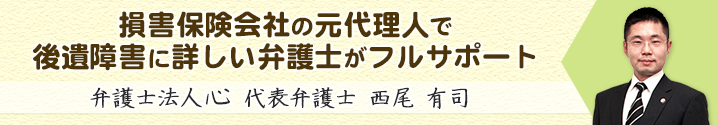

3 当法人の「交通事故チーム」

当法人では、後遺障害認定機関の元職員や保険会社の元代理人らで、「交通事故チーム」を作り、交通事故の解決にあたっています。

担当する弁護士は、多数の交通事故案件を取り扱うことで経験を積んだり、定期的に交通事故事件に関する研修に参加したりすることで、一般的な弁護士に比べ、はるかに多くの知識の習得に努めていますので、安心してご相談いただけます。

交通事故の被害に遭われた方のご相談は、原則相談料無料でお受けしておりますし、お電話やテレビ電話によるご相談も承っておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。

交通事故に遭った時のために備えておくべきこと

1 日常の中で突然発生する交通事故

交通事故が発生する時には、何か予兆があるわけではありません。

ほとんどの場合、交通事故は日常の中で突然発生します。

ご自身が注意深く運転や歩行をしていても、相手の不注意で事故に巻き込まれてしまうことがあるという特徴が、交通事故にはあります。

2 備えておくべきこと

⑴ ドライブレコーダー

交通事故が生じた場合に、相手方と事故状況に関して争いが生じることがあります。

ご自身が事実のとおりに話していても、相手方が異なる事故状況を主張し、過失割合に争いが生じることがあります。

その際、ドライブレコーダーの映像があれば過失割合に関する争いは生じにくくなります。

過失割合に争いが生じた被害者になった場合、相手方に賠償金を請求する際にその事故状況を証明する責任は、基本的に、被害者にあるとされています。

そのため、特に被害者になってしまった場合に、ドライブレコーダーの映像があると安心できます。

自己防衛のためにも、ドライブレコーダーを設置することをおすすめします。

⑵ 弁護士費用特約

事故に遭った時に備えて任意保険に加入しておくべきことはもちろんです。

その際、弁護士費用特約を付帯することをおすすめします。

弁護士費用特約は、保険会社にもよりますが、300万円まで弁護士費用を支払う内容であることが多いです。

弁護士費用特約が使える事案であれば、よほど高額な賠償金になる事案や、特殊な事案を除いて、通常は弁護士費用特約の範囲内で収まります。

そのため、弁護士費用特約を使うことができれば、ほとんどの事案で、実質的な費用負担なく保険会社との交渉を弁護士に任せることができるため、安心できます。

3 交通事故に遭ったときの初期対応

⑴ 警察への連絡

警察に連絡をして、事故現場の検証をしてもらうことや、相手方との話し合いの仲介をしてもらうことが、現場での対応として重要となります。

⑵ 怪我をしている場合の届け出

怪我をしている場合には、そのことをしっかりと警察官へ伝えるようにしましょう。

人身事故として処理されるかそうでないかによって、その後の交渉のやり方や進め方に違いが生じます。

たとえご自身がその場では少しの怪我だと考えていたとしても、あとで検査を受けてみたら実は重大な怪我だったと判明する場合がありますので、人身事故として届け出をしておくことは大切です。

⑶ 証拠の取得や相手方の確認

車の破損状況や停止位置などの状況をカメラで撮るなどして、証拠を残しておくことが大切です。

また、相手方の氏名や住所、勤め先、加入する保険会社を確認しておくと、後の交渉等がスムーズになる場合があります。

4 交通事故に詳しい弁護士へ依頼

交通事故の案件をスムーズに解決するには、他にも対応するべきことが数多くあります。

しかし、交通事故の被害に遭われた方ご自身で、すべての問題に対応することは大変です。

そのため、交通事故に詳しい弁護士を探して、相談や依頼をすることも検討されることをおすすめします。

一人暮らしを始めた直後に交通事故に遭ったら

1 相談することが肝心

大学進学や就職を機に一人暮らしを始めた矢先に交通事故に遭ってしまった場合、一体これからどうすればよいのか、どんな手続きをしなければいけないのかなど、わからないことも多いかもしれません。

交通事故により負傷した場合には、早期に受診しないと適切な賠償金が得られなくなることや、定期的に受診しないと治ったと認定されること、保険会社から提案される示談金が相場より低額であることがあること、など落とし穴が多くあります。

そのため、交通事故に詳しい弁護士に相談することが大切です。

2 一人暮らしでも弁護士費用特約を使えることがある

とはいえ、一人暮らしを始めたばかりであまりお金がなく、弁護士に相談したり依頼したりするのは費用的に不安があるという方も多いと思います。

法律事務所の中には、当法人のように、交通事故の被害者の方向けに原則無料でご相談をお受けしている事務所もあります。

また、保険の「弁護士費用特約」を使う方法もあります。

弁護士費用特約とは、その名のとおり弁護士に依頼する費用(相談費用や報酬など)を一定金額まで出してくれるという特約です。

例えば自動車保険に付帯しているものだと、一事故あたり300万円とされることが多いです。

適用される範囲は、以下の通りとなっていることがほとんどです。

- ① 保険を契約している本人

- ② ①の配偶者

- ③ ①または②の同居の親族

- ④ ①または②の別居の未婚の子

そのため、一人暮らしをしていても、ご両親が入っている自動車保険の弁護士費用特約を使うことができる可能性があります。

弁護士費用特約は、ご自身が借りている部屋の火災保険に付帯していたり、ご自身で保有しているクレジットカードに付帯していたりすることもあります。

また、最近加入の義務化が進んでいる自転車保険に付帯していることもありますので、必ず確認してみてください。

なお、自動車保険に付帯する弁護士費用特約の場合、自転車対歩行者での事故だと適用範囲外の保険商品もありますので、注意が必要です。

3 保険会社紹介の弁護士でなくても弁護士費用特約を使える

保険会社からの紹介の弁護士でなくても弁護士費用特約を使用することができます。

弁護士には、交通事故や借金問題、遺産を巡るトラブルなど、様々な分野を幅広く扱う弁護士と、特定の分野を集中的に取り扱う弁護士がいます。

特定の分野を集中的に取り扱う弁護士の方が、様々な分野を取り扱う弁護士に比べて、特定の分野の知識や経験を習得しやすい傾向にあります。

そのため、弁護士を選ぶ際には、交通事故分野を集中的に取り扱う弁護士に依頼することをおすすめします。

4 弁護士に相談するタイミング

弁護士への相談は、「交通事故に遭ったらなるべく早い段階」ですることをおすすめします。

交通事故の案件を集中的に取り扱う弁護士であれば、通院時どのような点に気を付けるべきか、通院先の医師とのやり取り、保険会社担当者とのやり取り、事故形態や過失割合について争いがあるときに気を付けておくべきことなど、適切な治療を受け、かつ最終的に適切な賠償金額を獲得するために必要なポイントをお伝えすることができます。

しかし、ご相談いただくタイミングが遅くなれば、手遅れになってしまうことも少なくありません。

たとえば、自賠責保険会社による後遺障害等級認定において、むちうち症の場合、医療証拠上、常時痛と認められることが重要ですが、「雨の日に痛みが生じる」など非常時痛であるものと誤解を招く記載がある場合には、それだけで後遺障害が認定されないことがあります。

正しい知識を有し、日々の診察の中で、誤解を招く発言に気を付けていれば防げるものも多いです。

また、自賠責保険会社による後遺障害等級認定において、高次脳機能障害の場合、被害者の日常生活を把握する者が作成する日常生活状況報告書や医師が作成する神経系統の障害に関する医学的意見が実際の症状よりも軽く記載されてしまっているために、適切な後遺障害等級が認定されないこともあります。

実際に、もっと早くご相談いただいていたらより良い結果になったのにというケースは少なくありません。

当法人には、交通事故の案件を集中的に取り扱う弁護士が多数在籍しており、豊富な知識と経験だけでなく、依頼者の方の気持ちに寄り添った親身な対応を心がけ、交通事故の被害者の方をサポートさせていただきます。

一人暮らしで交通事故に遭い不安を抱えている方は、当法人へご相談ください。

交通事故について弁護士に依頼した場合の費用

1 一般的な弁護士費用

弁護士に事件の対応等について相談・依頼した場合、一般的には、相談料、着手金、成功報酬金、実費といった費用が必要になります。

相談料は、弁護士に相談したときに発生するもので、時間単位で費用が定められていることが多いです。

着手金は、弁護士に事件の対応を依頼した場合に発生する費用で、事件の結果にかかわらず発生する費用です。

成功報酬金は、弁護士に依頼した事件が解決した場合に発生する費用で、得られた経済的利益をもとに計算することが多いです。

実費は、郵便代、コピー代、交通費など、事件処理のために実際に発生した費用になります。

弁護士費用の支払時期については、法律事務所にもよりますが、相談料は相談した際に、着手金は弁護士に事件を依頼した際に支払うことが一般的です。

また、成功報酬金や実費は、事件が解決した際に支払うことが多いです。

2 交通事故について弁護士に依頼した場合の費用

交通事故の対応等について弁護士に依頼した場合も、通常は、相談料、着手金、成功報酬金、実費といった費用が発生します。

また、弁護士費用の支払時期についても、一般的な事務所では、相談料は相談した際に、着手金は弁護士に事件を依頼した際に、成功報酬金や実費は事件が解決した際に支払うことが多いです。

もっとも、最近では、相談料や着手金は0円とし、成功報酬金と実費のみが必要となる成功報酬型の費用体系を採用している法律事務所も増えてきています。

3 弁護士費用特約

交通事故の被害について弁護士に相談・依頼する際には、ご契約されている保険の「弁護士費用特約」を利用できるケースがあります。

弁護士費用特約とは、交通事故の対応等について弁護士に依頼した場合に、その費用が補填される特約です。

最近は、自動車保険に付帯しているケースが増えてきているほか、火災保険や生命保険に付帯しているケースもあります。

弁護士費用特約は、保険に加入している本人だけでなく、配偶者や同居の親族、弁護士費用特約が付いている車両で事故した場合にはその同乗者も使用できることがあり、適用範囲が広いものになります。

弁護士費用特約に加入しているかどうかを確認される際は、ご自身の自動車保険だけでなく、ご家族の自動車保険の保険証券や約款なども確認すると良いかもしれません。

弁護士費用特約が利用できる場合には、実質的に弁護士費用を負担することなく弁護士に依頼することができるため、交通事故の被害者にとっては大きなメリットがあります。

4 弁護士費用は法律事務所によって異なる

弁護士費用は法津事務所によって様々です。

弁護士費用特約を使用できない方が依頼する際に、着手金として、経済的利益に応じて、11万円(税込)~、成功報酬金として、経済的利益に応じて17.6%(税込)~とする法律事務所もあれば、着手金を無料として、成功報酬型で依頼できる法律事務所もあります。

弁護士費用特約を使用できない方からすれば、成功報酬型の法律事務所の方が依頼しやすい傾向があります。

5 交通事故の相談は当法人へ

交通事故被害に遭った場合、事故に対する対応、通院方法、過失割合、後遺障害、損害額等、専門的な知識やノウハウが重要となることがよくあります。

また、相手方保険会社とのやり取りは、事故の被害に遭われた方にとっては負担になることもあります。

交通事故について弁護士に依頼すると、被害者の方は負担が軽減され、安心して治療に専念できるため、メリットは大きいといえます。

当法人は、弁護士費用特約が使える場合には、原則、実質的な費用負担なくご依頼いただけます。

また、弁護士費用特約がない場合でも、原則として、相談料、着手金は原則0円の成功報酬型の費用体系を採用し、交通事故の被害者の方の負担が軽くなるように努めています。

千葉とその周辺にお住まいで、交通事故でお困りの方は、ぜひ当法人までご相談ください。

交通事故の保険会社対応は弁護士にご相談を

1 交渉の相手方は保険会社

多くの交通事故のケースでは、被害者の方は、加害者本人と直接やり取りするのではなく、加害者の加入している任意保険会社とやり取りをすることになります。

任意保険会社は、治療費の支払い等の手続きをしてくれますが、あくまで相手方の保険会社であるので、必ずしも被害者の方の要望に沿った対応をしてくれるとは限りません。

2 保険会社との交渉

⑴ 治療費の支払いについて

保険会社は治療段階から被害者の方と連絡をとって、怪我の状態を確認するとともに、通院先の医師にも連絡をとって通院状況等の確認を行います。

事故の状況や事故の大きさにもよりますが、事故日から3か月ほど経過すると、「もうそろそろ怪我が良くなる時期だ」などと理由を付けて、保険会社の担当者が通院を終えるよう働きかけてくることがあります。

交通事故の被害に遭った方の中には、事故に遭うのが初めてで対応に不慣れな方や、保険会社は交通事故のプロであると思っている方もいらっしゃいます。

そのため、保険会社からこのように言われたら通院を止めなければならないと思ってしまう方も多くいらっしゃいます。

しかし、まだ身体に痛みが残っているような場合には、保険会社と交渉することで、もっと長い期間にわたって通院を続けられる場合があります。

もし、まだ治療を続けたいと思っているのに、もう治療費を出してもらえないような話をされたときには、どのような事故にあってどのように身体が痛いのかなどを含め弁護士にご相談いただければ、治療期間の延長の交渉の相談をさせていただくことができます。

⑵ 示談金額について

通院を終了した時点で、損害賠償の金額について相手方保険会社と示談交渉が行われるのが通例です。

そこで提示される金額は、弁護士がついていないケースでは、弁護士が通常示談するような金額(仮に裁判すれば認められると考えられる金額に近い金額)よりも相当低い金額で提示される場合が少なくありません。

ここでも、保険会社が提示したものなら、この金額が妥当なのではないかと思ってしまう方や、もう少し出してもらえないかと頼んでみたものの、保険会社からこれ以上は支払えないと言われてしまい、しぶしぶ示談書にサインしてしまう方もいらっしゃいます。

しかし、弁護士に依頼することによって、相手方保険会社から払ってもらう示談金を増やすことができることがあります。

特に、精神的苦痛を被ったことについての補償であるところの「慰謝料」については、弁護士に依頼しているケースとそうでないケースを比べると、金額が2倍以上変わるというケースもあります。

ですので、諦めて示談書にサインをする前に、一度弁護士に相談することをおすすめします。

3 交通事故に詳しい弁護士に相談すべき

このように、交通事故事件では、加害者側の保険会社の対応によって、本来受けられるべき治療が受けられなかったり、本来獲得できる損害賠償金が得られなかったりするなど、被害者の方が損をしてしまうケースが多く見られます。

そのため、交通事故に詳しく、被害者の方の味方をしてくれる弁護士に相談することをおすすめいたします。

4 当法人の交通事故対応

当法人では、交通事故チームを作り、多くの交通事故案件を集中的に取り扱っております。

交通事故に遭い、加害者側の保険会社の対応に困っている、保険会社の提示してきた金額が妥当なのか知りたい、保険会社と示談交渉をしてもらいたいという方は、千葉駅から徒歩1分の当事務所までご相談ください。

交通事故の示談交渉を弁護士に依頼するとよい理由

1 示談交渉の対象となる損害費目

代表的なものには、慰謝料があります。

慰謝料とは、交通事故被害にあわれたことへの肉体的・精神的苦痛に対する賠償金をいいます。

そのほかに、休業損害、通院交通費、付添看護費、入院雑費、自費で通院した場合にはその治療費等も示談交渉の対象となります。

また、後遺障害が認定された場合には、後遺障害慰謝料や逸失利益も示談交渉の対象となります。

2 弁護士に示談交渉を依頼する場合のメリットについて

弁護士に示談交渉を依頼することで、獲得できる賠償金の増額が見込めます。

特に慰謝料については、相手方保険会社による算定金額と、弁護士基準・裁判所基準による算定金額とでは、大きく異なることが多くあります。

そのため、相手方保険会社から提示された示談金額が適切であるか、弁護士に相談することをおすすめします。

⑴ 相手方保険会社による算定

弁護士に示談交渉を依頼しない場合の慰謝料は、多くの場合、自賠責基準により算定されます。

具体的には、通院期間と実通院日数の2倍のいずれか低い方に4300円を乗じた金額となります。

また、保険会社によっては、保険会社独自の基準で算定してくることもありますが、弁護士基準・裁判所基準で算定した金額より低額であることがほとんどです。

⑵ 弁護士基準・裁判所基準での算定

これに対し、弁護士に示談交渉を依頼する場合の慰謝料は、弁護士基準・裁判所基準により算定されます。

具体的には、受傷内容、通院期間に応じ、慰謝料が算定されます。

⑶ 算定基準の違い

自賠責基準は、自動車事故の被害者への最低限度の補償を目的としたものです。

これに対し、弁護士基準・裁判所基準は、自動車事故の被害者への適切な補償を目的としたものです。

そのため、自賠責基準と比較すると、通常は弁護士基準・裁判所基準で交渉する方が高額の慰謝料を獲得できることなります。

弁護士基準・裁判所基準で交渉するためには、実際に裁判をするか否かにかかわらず、裁判を見据えて交渉する意思を相手方の保険会社に示す必要があります。

よって、弁護士に依頼しなければ弁護士基準・裁判所基準での交渉ができないことが通常です。

3 当法人にご相談ください

当法人では、交通事故担当チームが交通事故案件を集中的に扱っており、交通事故を得意分野とする弁護士がご相談・ご依頼をお受けします。

また、当法人では、相手方保険会社から提示された示談金額が適切であるか否かを弁護士が無料で査定する示談金チェックサービスも実施しております。

交通事故被害に遭われた場合は、示談する前に、当法人まで一度ご相談ください。

交通事故後の後遺障害申請について弁護士に依頼できること

1 弁護士に依頼できること

交通事故に遭って怪我を負ってしまった場合、しっかりと医療機関で治療やリハビリを続けても、完治せず症状が残ってしまうことがあります。

こういった場合には、適切な後遺障害等級認定を獲得するために弁護士にサポートを依頼するという方法があります。

後遺障害等級認定に関して弁護士に依頼できることは、大きく分けて4つあります。

- ①適切な後遺障害等級を獲得できるように通院のサポートをすること

- ②申請資料に有利な証拠が漏れていないかなどのチェックをすること

- ③申請手続きを依頼者の代理で行うこと

- ④認定された後遺障害等級が適切であるかどうかを判断し、必要であれば異議申立て手続きをすること

以下では、弁護士に依頼できるこの4つの事項について、より詳しく説明いたします。

2 ①適切な後遺障害等級を獲得できるように通院のサポートをすること

適切な後遺障害等級の認定を獲得するためには、自賠責損害調査事務所または裁判所から後遺障害として認定してもらうことが必要となります。

特に、頸部捻挫、腰部捻挫など、いわゆる「むちうち」のような他覚所見がないことが多い症状については、適切な認定を受けるために、交通事故に遭ってからなるべく早い段階でしておくべきことがたくさんあります。

「知っていれば適切な対応ができたのに…」と後悔することのないよう、交通事故に遭われた際は、なるべく早い段階から弁護士に相談し、通院に関するサポートを受けられることをおすすめいたします。

交通事故に詳しい弁護士であれば、症状について医師に話しておくべきこと、診断書に書いてもらう必要のあること、正しい通院の方法等について、適切なアドバイスをしてくれるはずです。

3 ②申請資料に有利な証拠が漏れていないかなどのチェックをすること

後遺障害等級認定の申請手続きは書面審査が原則です。

審査機関が、被害者の方のケガの状態等を直接見て確認するわけではありませんので、提出書類の記載内容に実際の症状より軽く受け取られる記載がある場合には、適切な等級が認定されないことがあります。

たとえば、実際には常に痛みが生じている状況であるにもかかわらず、雨の日など天候によって痛みが生じる状況と誤解される記載があるために、後遺障害が認定されないケースが考えられます。

また、高次脳機能障害の方で、ご家族の方などが作成する日常生活状況報告に、実際の症状より軽く受け取られる記載があるために適切な認定を受けられないケースも考えられます。

そのため、弁護士は提出前に、提出書類の内容を精査し、実際の症状が適切に伝わる内容となっているかを精査し、適切な内容になっていない場合には、状況によって修正を依頼するなどの対応を行うことがあります。

4 ③申請手続きを依頼者の代理で行うこと

後遺障害等級認定の申請手続きには、原則として自賠責損害調査事務所へ相手方保険会社から申請してもらう方法(事前認定)と、被害者側が自分で申請する方法(被害者請求、16条請求とも言います)の二種類があります。

事前認定の場合、被害者ご自身で取り付ける必要がある書類は病院の後遺障害診断書のみで、その他の必要書類の収集や申請書類の記入などの一切は保険会社に任せることができ、手間としては非常に簡単というメリットがあります。

もっとも、相手方保険会社はあくまで相手側の味方という立場なので、後遺障害認定にむけて積極的に動いてくれるということは期待できず、むしろ不利に働くような書類を添付されてしまうおそれも十分にあります。

また、申請前に申請書類を確認させてほしいと依頼したとしても、社内の秘匿事項なのでと断られてしまうことがほとんどかと思いますので、どんな書類を提出されてしまうかを被害者側でコントロールできないという大きなデメリットがあります。

被害者請求の場合、カルテを病院から取り付けて症状の立証に役立つ記載がある部分を添付したり、事故の衝撃を可視化するため事故車両の写真を添付したりするなど、適切な後遺障害認定にむけて最も適切な資料を付けることが可能です。

一方で、非常に多くの資料や申請書類を用意しなければならないので、被害者ご本人が行うには非常に大変な手続となります。

弁護士に依頼をした場合には、ご本人に代わって必要な資料を収集するところから申請手続きまですべて任せることができます。

5 ④認定された後遺障害等級が適切であるかどうかを判断すること

後遺障害の等級が認定された場合、もしくは、されなかった場合、今までの診断書や後遺障害認定結果を確認することで、認定された等級が妥当なものであるかを診断することができます。

適切な等級が認定されていない場合には、異議申立て手続等に進むことができます。

弁護士は、この異議申立て手続についてもサポートすることが可能です。

6 依頼する際の費用

弁護士費用特約にご加入されている場合、保険会社が指定する金額の範囲内であれば、弁護士費用は保険会社が支払いをすることになります。

そのため、ご依頼者の方には弁護士費用のご負担なくご依頼いただけるケースがほとんどです。

弁護士費用特約にご加入されていない場合であっても、当法人では、認定された等級が適切か、認定された後遺障害に対して適切な賠償が支払われることになっているかを無料で診断させていただくことができますし、原則として相談料・着手金無料でご依頼いたくことができます。

ご依頼後に発生する費用につきましても、契約前に弁護士からご説明させていただきますので、安心してご相談ください。

後遺障害の示談交渉を弁護士に依頼するメリット

1 後遺障害の示談交渉

交通事故の被害に遭い、後遺障害が残った場合、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益といった賠償金を請求することができます。

後遺障害が認定された場合の示談交渉を弁護士に依頼するメリットについて、以下で説明します。

2 後遺障害慰謝料について

後遺障害慰謝料とは、交通事故被害にあわれたことによって後遺障害が残存したと認定された場合、その後遺障害が残存することへの肉体的・精神的苦痛に対する賠償金をいいます。

例えば、後遺障害が残ってしまったことによって、今まで日常的にできていたことができなくなったり、趣味で行っていたスポーツができなくなったりするなど影響が出たことについて補償を求めていくものになります。

3 後遺障害逸失利益について

後遺障害逸失利益とは、交通事故被害にあわれたことによって後遺障害が残存したと認定された場合、その後遺障害が残存することによる労働能力の喪失に伴って生じる将来にわたる減収に対する賠償金をいいます。

つまり、後遺障害が残ってしまったことによって、仕事へ支障が出て、本来稼ぐことができたはずのお金を稼ぐことができなくなったり、年収等は変わらなくても同じ仕事をするのに今まで以上に時間や労力がかかるようになったりしたことについて補償を求めていくものになります。

4 弁護士に示談交渉を依頼する場合のメリット

弁護士に示談交渉を依頼することで、獲得できる賠償金の増額が見込めます。

後遺障害が認定される場合、自賠責保険から一定の金額が低額で支払われることとなります。

例えば、むちうちによる後遺障害として14級9号が認定された場合には、75万円が自賠責保険から支払われる金額となります。

弁護士に示談交渉を依頼しない場合の後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益は、通常、両者を合わせて75万円となるように提示されます。

これに対して、弁護士に示談交渉を依頼する場合の後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益は、75万円という枠にとらわれることがありません。

具体的には、14級9号が認定された場合には、後遺障害慰謝料として110万円程度、後遺障害逸失利益として事故前年度の年収の5%に5年間のライプニッツ係数(4.5797)を乗じた程度の金額として算定されます(令和2年4月1日以降に発生する交通事故の場合)。

そのため、弁護士に依頼して交渉する方が、通常、高額の後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益を獲得できることとなります。

5 後遺障害が認定された方は弁護士にご相談を

このとおり、後遺障害が認定されたケースでは、弁護士に依頼して賠償を求めるかどうかで大きく受け取れる金額に差が出てきます。

ですので、後遺障害が認定された場合には、すぐに保険会社との間で示談をしてしまうのではなく、一度弁護士までご相談ください。

むちうちの後遺障害申請をお考えの方へ

1 むちうちとは何か

むちうちとは、追突された衝撃等により、頚椎(首)などに外力が加わり、その関節が持つ運動範囲以上の動きをすることで、筋肉などを損傷した状態のことを言います。

症状としては、首から肩にかけての痛みや、頭痛などが挙げられます。

ただし、「むちうち」という傷病名は存在しません。

一般的には、外傷性頚部症候群や頚椎捻挫などと呼ばれ、診断書にもそのように記載されます。

2 むちうちの治療期間

むちうちは、骨折や脱臼などと異なり、症状は主に自覚症状のみです。

そのため、損保会社から、2~3か月程度で治療の必要性がもうないとして、治療費の打ち切りを言われたりします。

確かに2~3か月で治る人もいますが、症状は人によって異なるため、治療の終了時期などは一律ではありません。

症状固定まで半年かかる人もいれば、1年を要する人もいます。

治療の必要性・相当性の判断を医師に的確に判断してもらうためにも、日頃から、医師に自分の症状を正確に伝えておく必要があります。

3 早期の相談が大切

むちうちは、骨折等と異なり、症状に関する客観的証拠が薄くなる傾向があります。

症状を証明する主な証拠は通院の事実とカルテ程度しか存在しないことも多くあります。

そのため、適切な証拠を残していくためにも、診察時の言動や通院頻度についても注意点が多くあります。

たとえば、むちうちの後遺障害認定を受けるためには、症状の一貫性、連続性が必要となります。

そのため、カルテ上、途中で症状が消失しているように見える内容になっていた場合には、後遺障害が認定されないことがあります。

よって、毎回、症状を伝えることが大切です。

また、むちうちによる痛みで後遺障害認定を受けるためには、基本的には、常時痛であることが必要ですが、カルテに常時痛ではないと見える記載があることから、後遺障害が認定されないことがあります。

このように、実際には、後遺障害認定を受けるべき症状が残ってしまった方であっても、通院時の注意点を知らないために、後遺障害が認定されないこともあります。

そのため、できる限り早い段階で、交通事故への対応を得意とする弁護士にご相談いただくことをおすすめします。

4 むちうちの後遺症を求めるポイント

⑴ 診断書に記載される内容

後遺障害認定の申請を行う際には、後遺障害診断書を医師に記載してもらう必要があります。

後遺障害診断書やXP(レントゲン)、MRIといった画像所見、神経学的検査所見に基づいて、等級認定がなされることとなります。

そういった意味でも、診断書に記載される内容は非常に重要なものとなります。

⑵ 診断書を作成してもらう時の注意点

診断書には自覚症状をはじめとして、多くの記載事項があります。

自覚症状については、症状について正確に医師に伝える必要があります。

ただ、病院によっては、医師との診察時間が短かったりして、うまく症状を伝えられない場合もあります。

そのため、メモなどにしておくと良いかも知れません。

また、画像診断や神経学的検査所見を記入してもらうことも必要となりますし、頚部等の可動域に制限がある場合には、その制限の程度も記入してもらう必要が生じてきます。

5 むちうちの後遺障害の相談は交通事故を得意とする弁護士へ

交通事故の被害によるむちうちで通院する際には注意点が多くあり、事故の被害の状況によっても異なるため、弁護士に相談されることをおすすめします。

むちうちの後遺障害については、交通事故を得意とする当法人の弁護士へご相談ください。

交通事故被害の示談交渉について

1 示談交渉は誰が行うのか

交通事故に遭ってから一定の期間が経過すると、相手方もしくは相手方が加入している保険会社と、損害賠償の金額を巡る示談交渉を行うことになります。

示談交渉はご自身で行うこともできますが、「自分が加入している保険会社に代理で交渉してもらう」「弁護士等に代理で交渉してもらう」という方法もあります。

2 保険会社の示談代行サービス

被害者側にも過失がある事故の場合は、被害者の方が加入されている保険会社の「示談代行サービス」を利用して、自分の代わりに保険会社担当者に相手方保険会社との示談交渉を任せることができます。

ただし、このサービスは完全なもらい事故(信号で停車中の追突事故のように、被害者側に全く過失のない事故)の場合は使えませんのでご注意ください。

3 相手方の保険会社と自分の保険会社が一緒の場合

もし事故の加害者も同じ保険会社だった場合、会社内で適当に示談を進められてしまうのではないかと、不安に思われる方もいらっしゃるかもしれません。

結論から申し上げると、相手方と自分の保険会社が違う場合と同じ場合で、示談内容に大きく差が出ることはありません。

なぜなら、保険会社は事故を類型的に分類して過去の裁判例等に照らし合わせ、機械的に過失割合や慰謝料を決定することがほとんどであり、保険会社担当者に任せる限り、双方の保険会社がどこの会社でもそこまで示談金に差は出ないからです。

4 保険会社に示談を任せるべきではない

保険会社が同じか違うかで差が生じることはありませんが、よりご自身に有利な示談を進めたいのであれば、そもそも保険会社の担当者に示談を任せるべきではありません。

保険会社の担当者がどれだけ親身になってくれていたとしても、保険会社の基準で支払える金額には限度があります。

そのため、自分側に有利な事情があったとしても、担当者に交渉を任せきりだと見過ごされてしまったり、それを汲みとってもらえなかったりする可能性は非常に高いと言えます。

さらに、保険会社が慰謝料等の算定に用いる基準は、法律でこれを下回ってはいけないと定められている基準(自賠責基準)とほぼ同じか、若干上回る程度で、裁判をした場合の基準と比較するとかなり低く設定されていることが多いです。

そのため、保険会社担当者に示談交渉を任せている限り、本来受け取るべき保険金の額よりも低い金額しか受け取れなくなる可能性があります。

5 自賠責基準と弁護士基準の差

たとえば、無事完治した事案で、通院期間60日、実通院日数20日の他覚所見のないむちうち症であれば、自賠責基準の慰謝料は17万2000円(4300円×実通院日数20日×2)である一方で、弁護士基準の慰謝料は36万円です(民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準)。

後遺障害慰謝料に関しては、弁護士基準が、1級は2800万円、2級は2370万円、3級は1990万円、4級は1670万円、5級は1400万円、6級は1180万円、7級は1000万円、8級は830万円、9級は690万円、10級は550万円、11級は420万円、12級は290万円、13級は180万円、14級は110万円、が慰謝料の目安とされている(民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準)一方で、自賠責基準(令和2年4月1日以降の事故)が、1級は1650万円または1150万円、2級は1203万円または998万円、3級は861万円、4級は737万円、5級は618万円、6級は512万円、7級は419万円、8級は331万円、9級は249万円、10級は190万円、11級は136万円、12級は94万円、13級は57万円、14級は32万円、になります。

6 談交渉は弁護士にご依頼ください

示談交渉について、最善の方法という観点から申し上げれば、事故に遭ったらできるだけ早い段階で、交通事故に精通した弁護士に一度ご相談いただくことで、知らず知らずのうちに不利益を被るといった事態を避けることができます。

示談の一歩手前まで保険会社の担当者に任せきりにしてしまったという方でも、示談書にサインする前には必ず弁護士へご相談ください。

当法人では、交通事故を集中的に扱う弁護士が、現時点で提示されている示談金の金額が適正かどうか無料でチェックさせていただくサービスも行っております。

示談する前にはお気軽にご連絡ください。

交通事故における慰謝料

1 慰謝料とは

交通事故における慰謝料とは、交通事故による精神的な苦痛や肉体的な苦痛を金銭に換算したものといえます。

修理費用などの物損については具体的な金額を算出することができますが、精神的な苦痛や肉体的な苦痛は具体的な金額を算出することが困難であるため、慰謝料は、交通事故による苦痛を金銭的に評価したものともいえます。

交通事故における慰謝料は、死亡慰謝料、傷害慰謝料、後遺症慰謝料に分けて算出するのが一般的です。

2 死亡慰謝料とは

死亡慰謝料とは、交通事故によって被害者が亡くなられた場合の慰謝料になります。

死亡慰謝料は、亡くなられた方が一家の支柱だった場合には2800万円、母親や配偶者だった場合には2500万円、その他の場合には2000万円~2500万円が目安とされていますが、事故の状況等をふまえて増減されることがあります。

3 傷害慰謝料とは

傷害慰謝料とは、交通事故の被害者の方が入院や通院によって受けた精神的な苦痛や、肉体的な苦痛に対する慰謝料になります。

入通院慰謝料といわれることもあります。

傷害慰謝料は、基本的には治療期間を基準に計算されることが多く、たとえば、骨折や脱臼など(むち打ち症で他覚所見がない場合など以外の傷病)であれば、通院期間1か月は28万円、2か月は52万円、3か月は73万円、4か月は90万円、5か月は105万円、6か月は116万円、1年では154万円になります(民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準、いわゆる赤い本)。

一方で、むち打ち症で他覚所見がない場合などは、通院期間を基準にすると、通院期間1か月は19万円、2か月は36万円、3か月は53万円、4か月は67万円、5か月は79万円、6か月は89万円、1年では119万円になります(民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準、いわゆる赤い本)。

4 後遺症慰謝料とは

後遺症慰謝料とは、交通事故の被害者の方に後遺障害が生じたことに対する慰謝料になります。

後遺症慰謝料は、後遺障害等級によって目安があり、後遺障害等級1級の場合には2800万円、後遺障害等級10級の場合には550万円、後遺障害等級12級の場合には290万円、後遺障害等級14級の場合には110万円が目安とされています。

5 低額な賠償金の提案に注意

保険会社から提案される賠償金については、相場より低額な任意保険基準や自賠責基準で提案されることが多いです。

たとえば、過失割合0:10、他覚所見のないむち打ち症、通院期間が120日(4か月)、通院日数が50日、の場合、自賠責基準の慰謝料は43万円ですが、実際の相場は67万円が目安になります。

そのため、保険会社と示談する前には、交通事故の慰謝料についてより多くの事案を扱っている弁護士に相談することが大切です。

千葉とその周辺にお住まいの方の交通事故の慰謝料のご相談は、当法人までお問い合わせください。

交通事故における過失割合

1 過失割合とは

交通事故が発生した場合、事故当事者のそれぞれに、交通違反や不注意の責任がどれくらいあるのかを判断することになります。

この責任の割合のことを、過失割合といいます。

過失割合は、「0:100」(一方にすべての過失があり、他方に過失がない場合)、「50:50」(双方の過失割合が等しい場合)のように、比率で表されるのが一般的です。

2 過失割合が賠償金に与える影響

治療費、交通費、慰謝料、休業損害などの損害を合計した金額に対して過失割合を掛け算した金額から既払金(すでに受領した金額)を控除して、今後受け取れる賠償金を計算します。

たとえば、過失割合当方20:相手方80、治療費100万円、交通費5万円、慰謝料100万円、休業損害15万円の事案で、保険会社が一括対応を行い、治療費のみ全額支払われている場合には、治療費100万円+交通費5万円+慰謝料100万円+休業損害15万円=損害額合計220万円×過失割合0.8=176万円-既払金100万円=今後受け取れる賠償金76万円となります。

当然、こちらの過失割合が大きくなれば、今後受け取れる賠償金の金額は減っていく傾向にあるため、適切な過失割合がどのようなものかを知ることはとても大切です。

3 過失割合の考え方

交通事故は、発生場所(交差点か、T字路かなど)、発生状況(追突か、側面衝突かなど)、当事者の状況(自動車同士か、自動車と歩行者かなど)などによって、一定程度類型化されており、それぞれの状況に応じて過失割合の目安があります。

実務上は、東京地裁民事交通訴訟研究会編『民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準』(別冊判例タイムズ38号)を参照するのが一般的です。

例えば、赤信号で停止している車両に、後続から走行してきた車両が追突したような場合、基本過失割合は「0:100」(衝突した車両にすべての過失がある)とされています。

もっとも、基本過失割合は絶対的なものではなく、事故当時の道路状況や車両の状況等によって修正されることがあります。

過失割合が問題となる場合には、事故時の具体的な状況を確認することが重要になります。

4 過失割合に争いがある場合は弁護士に相談を

事故車両双方に交通違反がある場合や、追突事故でも追突に至った経緯について前方走行車両に非があると思われるような場合には、過失割合について争いになりえます。

このよう場合には、当時の事故状況を確認したり、場合によっては事故に関する刑事記録を取り寄せたりして、過失割合を検討することになります。

過失割合に争いがある場合には、専門的な知識等が必要になりますので、弁護士に相談することをおすすめします。

5 交通事故の過失割合は当法人へご相談を

当法人は、多数の交通事故案件を扱っており、過失割合に争いがある案件に関する知識・ノウハウも蓄積しています。

千葉駅から徒歩1分の場所に事務所を設けているほか、電話での相談にも対応しており、千葉に住んでいらっしゃる方にとって、相談しやすい環境を整えています。

千葉とその周辺にお住まいの方で、交通事故の過失割合でお困りの際には、当法人までお気軽にご相談ください。

交通事故における休業損害

1 休業損害とは

交通事故の被害に遭うと、怪我の治療のために入院や通院が必要になったり、怪我が原因で働くことができなくなったりする場合があります。

このように休業を余儀なくされた場合、加害者に対して、それにともなう収入の減少分を請求することができます。

この損害項目を「休業損害」といいます。

2 休業損害の計算方法

一般的に、休業損害は、事故前の収入を基礎として(これを「基礎収入」といいます。)、基礎収入×休業日数によって計算します。

基礎収入は、事故前3か月の収入から算定することが比較的多くあります。

他方で、主婦などの家事従事者の場合には、賃金センサスを基準にすることもあります。

給与所得者の場合には、勤務先に「休業損害証明書」という書類を作成してもらい、保険会社に提出することが一般的になっています。

有給休暇を使用した場合には、現実に収入の減少がなくても、休業損害として認められることがあります。

自営業者などの事業所得者については、現実の収入減少があった場合に、休業損害が認められることがあります。

また、専業主婦などの家事従事者の場合には、現実の収入がなくても休業損害が認められることが多くあります。

3 休業損害の支払い時期

交通事故による損害は、通常、怪我が治癒した日、あるいは症状固定と診断された日までの期間を基準に算定し、加害者や加害者の任意保険会社に請求することになります。

しかしながら、交通事故によって負傷して入院しなければならなくなった場合など、長期間働くことができなくなったような場合には、加害者の任意保険会社と交渉することによって、休業損害について先に支払ってもらえることもあります。

4 休業損害の必要性に関する注意点

休業損害が認められるためには、休業の必要性(事故による症状などにより休業せざるを得ない事情があること)があることが条件になります。

したがって、実際には働ける状況であるにもかかわらず休んでいる場合には休業損害は認められません。

この点、要注意事項としては、休業の必要性が争われた場合に、休業の必要性を証明するのは、基本的に、被害者(請求する側)になるということです。

すなわち、実際には、休業の必要性があるにもかかわらず、証拠の内容が不適切であることや、休業の必要性を支える証拠を提出できないことにより、休業損害が認められないことがあります。

休業の必要性を証明するうえで、重要な証拠として医師の意見などを含む医療証拠がありますが、医師に協力していただくためにも、受診時に仕事の内容や症状、どのような業務に支障があるかを伝えて、日ごろから医師に休業の必要性を認める意見をいただいておくことが大切です。

5 交通事故の休業損害に関する相談は当法人へ

休業損害については、休業の必要性について争いになる場合があるほか、基礎収入そのものについて争いになる場合もあります。

当法人では、交通事故チームが、交通事故案件を集中的に扱っており、交通事故の休業損害に関する多数の事例を蓄積しています。

また、当法人は、駅近くに事務所を構えているほか、電話での相談にも対応しており、千葉とその周辺に住んでいらっしゃる方にもご相談いただきやすい環境を整えています。

交通事故の休業損害でお困りの方はお気軽にご相談ください。

交通事故で裁判になる場合

1 交通事故の損害賠償請求

交通事故に遭って、乗っていた車両が損害を受けてしまったり怪我を負ってしまったりした場合、相手方に対して、その交通事故により生じた損害について賠償を求めることができる場合があります。

日本では、金銭賠償主義といって、賠償の方法は原則として一定額の金銭の支払いのみとされています。

よって、交通事故における損害賠償請求は、相手方に対して損害賠償金の支払いを求めるという内容になります。

損害賠償の金額については、事故当事者間の話し合いで合意できれば示談が成立し解決となります。

しかし、話し合いで解決できなかった場合は、裁判所に損害賠償請求訴訟という民事訴訟を提起し、最終的には判決という形で裁判所に解決方法を決めてもらうことがあります。

2 基本的には依頼者が裁判を起こすかを決められる

交通事故について弁護士に相談すると問答無用で裁判となってしまうのではないかと心配される方もいらっしゃいますが、そのようなことはありません。

弁護士は依頼者の意思を尊重する義務がありますので、依頼者の意思に反して裁判を提起することは基本的にありません。

交通事故案件を弁護士に依頼した場合には、弁護士が保険会社と賠償金の交渉を行い、妥当な金額であれば依頼者の同意の上で示談していくことが多いです。

裁判になる場合は、通常、保険会社が妥当な金額を提示しなかった場合で、かつ、依頼者が裁判を望んだ場合に限られます。

そのため、裁判になることを恐れて弁護士を依頼しないという選択をする必要はありません。

また、保険会社は交通事故案件を多く扱っており、被害者との間で知識や経験の格差が生じていることが一般的ですので、やはり、交通事故に詳しい弁護士に依頼した方が安心です。

3 交通事故の裁判

⑴ 刑事裁判と民事裁判は別

交通事故で裁判というと、刑事裁判を思い浮かべる方も多いようです。

実際に、交通事故でご相談にいらっしゃった方にも、刑事裁判と民事裁判を混同してしまっている方は少なくありません。

刑事裁判とは、刑事事件を犯した加害者に対して、刑罰を科すことを目的として行われる裁判手続きで、被害者の損害回復を目的としたものではありません。

また、被害者が相手方を罰したいと思って提起できるというものでもありません。

⑵ 民事裁判となる件数の割合

1で述べたように、交通事故の損害賠償についての訴訟は民事裁判であり、実際に裁判となるのは当事者間の話し合いで解決ができなかった場合です。

もっとも、裁判にまで話が進むケースは決して多くはありません。

具体的な統計はないようですし、もちろん事案の内容にもよるかと思いますが、ほとんどの事案が示談や紛争処理センター等での裁判外の手続きで解決しています。

とはいえ、裁判となることが全くないというわけではありません。

以下では裁判になりやすいケースについてご説明します。

4 裁判となることが多いケース

⑴ 事故態様に争いがある

損害賠償請求において、双方の過失割合がどの程度となるかは、重大な争点の一つです。

なぜなら、自身の過失割合が大きくなればなるほど、その割合分だけ相手方に請求できる損害賠償金額が減ってしまうからです。

そして、過失割合は事故態様によって大きく変わってくるため、「相手が信号を無視した」「そのようなことはしていない」など、事故態様に争いがあると過失割合にも争いが生じます。

実況見分調書やドライブレコーダーなどで状況が明確となれば問題ないのですが、そうではない場合は折り合いがつかず、裁判における当事者尋問で結論を付けざるを得なくなってしまいます。

⑵ 損害賠償額が大きい

損害賠償額は、怪我により重大な後遺障害が残ったり、被害者が事故で死亡してしまったりなど、被害が大きな事故であればあるほど高額となる傾向にあり、事案によっては数千万円から数億円となることもあります。

損害賠償額が高額となるケースは争点が多かったり、複雑であったりするものが多いため、話し合いでは合意とならないケースが多いようです。

⑶ 事故当事者の意思が固い

示談はあくまで当事者間で話し合いをして合意に至るというプロセスですので、双方とも譲歩を要する場面があります。

ところが、当事者の一方または双方が、何があっても絶対に譲歩できないという立場の場合、話し合いでの解決は困難ですので、裁判での解決に頼らざるを得ないといえます。

5 裁判にすべきかどうかは弁護士にご相談ください

示談で解決する場合と、裁判を提起して解決する場合で、どちらが被害者側にとって有利かどうかは、事案を精査してみないと分からない場合がほとんどです。

裁判をすれば必ず有利な判断がなされるわけでもないため、交通事故に詳しい弁護士に相談し、ご相談の案件について慎重に検討し、裁判にすべきかどうかアドバイスをもらうことをおすすめします。

交通事故で、示談とすべきか裁判を提起すべきかお悩みの方は、交通事故の経験豊富な当法人の弁護士へご相談ください。

後遺障害等級認定の結果に不満がある場合

1 後遺障害の申請と認定結果

交通事故の被害に遭った結果、お身体に症状が残ってしまった方は、後遺障害の申請を行うこととなります。

一般的に、後遺障害の申請は、自賠責保険の損害保険料率算出機構に行います。

自賠責保険の損害保険料率算出機構による等級認定に不満がある場合、その結果に対し、異議申立てを行って再度の審査を受けることができます。

また、裁判により、損害保険料率算出機構の認定結果を争うことも可能です。

2 異議申立てにより結果が変わることもある

異議申立ての際には、前回の後遺障害申請の結果に至った理由を確認することが大切です。

例えば、むちうちの症状における後遺障害申請について、治療状況等を鑑みると将来においても回復が困難な障害とは捉え難いことを理由に、後遺障害が認定されないことがあります。

この場合には、症状固定後も治療を継続しているものの現在も症状が残存している証拠を提出することが有効である場合があります。

また、骨折による症状の後遺障害申請について、画像所見上明らかな外傷性の異常所見がないとして、後遺障害が認定されないことがあります。

この場合には、画像所見がある箇所を出力して、医師に示してもらうなどの証拠を提出することが有効である場合があります。

いずれにしても、損害保険料率算出機構が後遺障害として認めるか否かは、対象となる後遺障害の要件を満たすか否かにより判断されます。

どのような要件であるかは、問題となる後遺障害ごとに異なりますので、異議申立てをするか否かに際しては、専門的な知見が必要であるといえます。

3 異議申立ての方法と資料について

⑴ 事前認定と被害者請求

損害保険料率算出機構の認定結果を争う方法には、事前認定と被害者請求の2通りあります。

事前認定は、相手方保険会社が異議申立ての手続きを手伝うものです。

これに対し、被害者請求は被害者側が申請を行います。

被害者側が申請する被害者請求は、相手方保険会社と異なり対立関係にないため、疑義なき申請につながります。

⑵ 不服申立ての資料

損害保険料率算出機構に対する異議申立てを行うにせよ、裁判により認定結果を争うにせよ、見落としなどの場合を除き、従来と同様の資料を提出しただけでは、認定が有利に覆る望みは薄いといえます。

そのため、医師の意見書を添えるなど、新しい資料を提出することが重要です。

4 交通事故を得意とする弁護士に相談を

どのような資料が新しい資料として有効となるかを判断するためには、後遺障害の認定要件に対する正確な理解と医療記録を的確に読み解く能力が必要です。

当法人には、交通事故に関する豊富な実績を有し、後遺障害の申請を得意とする弁護士が多数所属しております。

また、当法人には後遺障害の審査機関である損害保険料率算出機構に勤めていた元職員が在籍しております。

後遺障害等級認定の結果に不満がある場合には、お気軽に、当法人の弁護士までご相談ください。

お電話でのお問い合わせ

お電話でお問い合わせいただく際は、フリーダイヤルへお電話ください。平日は9時から21時、土日祝日は9時から18時までお電話をお受けしております。